Dar vita a uno strumento ad arco, violino, viola o violoncello, è una capacità trasversale tra artigianalità e arte che si tramanda nel tempo. Tutto si svolge manualmente: chi ordina un violino sa di dover attendere fino a quando il maestro liutaio saprà che il suo lavoro ha raggiunto il miglior equilibrio tra estetica e suono

Abbiamo intervistato Ezia Di Labio, maestra liutaia a Bologna, per scoprire questa professione che, fortunatamente, sopravvive nel tempo.

Come è nata la sua passione per la liuteria?

«A 18 anni suonavo il violino da poco. Il mio strumento aveva bisogno di una messa a punto e sono entrata nel laboratorio bolognese del maestro Otello Bignami: un mondo magico, che mi affascinava ogni volta di più. Bignami stava fondando la scuola Liuteria Artistica Bolognese, con il patrocinio del Comune di Bologna, della Regione Emilia-Romagna e della CNA. Credo abbia visto in me l’emozione che provavo e mi invitò a iscrivermi, desiderando anche la presenza di studentesse in un ambiente allora quasi esclusivamente maschile. Ho iniziato senza sapere dove mi avrebbe portato, ma dopo quattro anni, grazie anche alle botteghe di transizione messe a disposizione dal Comune, ho capito che sarei diventata una liutaia».

Cosa significa essere un liutaio?

«Il lavoro comprende costruzione e restauro degli strumenti ad arco. È un mestiere che ripete schemi antichi, rimasti invariati fin dal Seicento, persino nelle colle che utilizziamo. Ogni città italiana ha i suoi liutai: oltre a Cremona, patria degli Stradivari, ci sono scuole importanti a Bologna – dove è nato il violoncello – Parma, Genova, Venezia, Milano, Napoli.

Si usano legni come acero e abete rosso della Val di Fiemme, ciascuno con una personalità propria, che richiede esperienza nella scelta e nella lavorazione. È un mestiere di pazienza: servono anni per diventare bravi liutai e mesi per realizzare uno strumento. E, anche se può sembrare scontato, un liutaio deve saper suonare il violino».

Come ci si forma per diventare liutai?

«Il mio consiglio è iniziare con una formazione scolastica. Purtroppo, a Bologna, dopo la splendida esperienza della Liuteria Artistica Bolognese, oggi non c’è una scuola dedicata.

Per questo mi impegno a diffondere la tradizione della liuteria italiana, e in particolare della Scuola Bolognese. Come presidente dell’associazione Effe Orizzonti, tengo conferenze e incontri in scuole, conservatori, musei e biblioteche, e continuo a proporre la creazione di un percorso scolastico che preservi questa tradizione. Cremona, invece, ha una scuola internazionale molto attiva, con circa 200 studenti l’anno. A Parma i corsi includono anche discipline scientifiche, come la chimica, che io ho dovuto studiare privatamente per comprendere la composizione delle vernici. La Lombardia investe molto su questi progetti, riconoscendone l’importanza. Si può diventare liutai anche “andando a bottega”, ma è un percorso impegnativo: i costi, le prescrizioni di sicurezza e l’incertezza sulla determinazione dell’allievo lo rendono difficile».

Come si commissiona un violino?

«Il primo contatto può avvenire a distanza, per definire caratteristiche di base come suono e aspetto. Ma è indispensabile incontrarsi per scegliere legno, dettagli estetici e timbro. Poi bisogna affidarsi al maestro liutaio, che lavora fino a quando lo strumento raggiunge l’equilibrio perfetto tra estetica e suono. Dico spesso, scherzando ma non troppo, che il violino buono è quello del liutaio morto».

«Il primo contatto può avvenire a distanza, per definire caratteristiche di base come suono e aspetto. Ma è indispensabile incontrarsi per scegliere legno, dettagli estetici e timbro. Poi bisogna affidarsi al maestro liutaio, che lavora fino a quando lo strumento raggiunge l’equilibrio perfetto tra estetica e suono. Dico spesso, scherzando ma non troppo, che il violino buono è quello del liutaio morto».

Qual è oggi il mercato degli strumenti ad arco?

«I clienti sono soprattutto musicisti professionisti. Fino a trent’anni fa anche i Conservatori acquistavano strumenti dai liutai locali, creando col tempo un patrimonio notevole. Oggi il mercato è cambiato: la produzione cinese offre strumenti più economici, seppur di qualità inferiore. Questo ha spostato molti acquisti e creato anche un problema culturale: i violini italiani più rinomati finiscono all’estero, acquistati da professionisti, studenti dei conservatori, ma anche da banche e fondazioni, che li considerano un investimento sicuro».

Cosa significa essere una liutaia, al femminile?

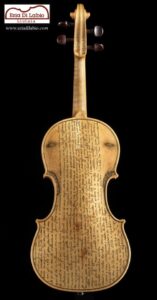

«Quando ho iniziato, le donne erano rarissime in questo mondo, e non sempre ben accettate. Ancora oggi, in Italia, non abbiamo la stessa dignità professionale degli uomini, mentre nel Nord Europa conta solo il suono e la bellezza dello strumento. Credo che l’approccio femminile porti creatività in un ambiente molto tradizionale. Il mio progetto Violino d’Autore nasce da qui: unire liuteria e arte.

Tutto iniziò con un violino costruito con legno poco pregiato ma dal suono straordinario. Per valorizzarne l’estetica chiesi a un artista di decorarlo. Da allora ho coinvolto pittori, filosofi, poeti, architetti, presentando strumenti unici a mostre e concerti. All’inizio, nel 2007, non fui capita e ci fu anche ironia da parte di alcuni colleghi. La musica è un mondo classico e poco incline all’innovazione. Ma se la liuteria è sopravvissuta perché rimasta immutata, l’arte è arrivata a noi perché ha saputo trasformarsi.

Ho venduto strumenti a musicisti come Giovanni Sollima, che ha voluto un mio violoncello decorato da Giosetta Fioroni, o Iwau Furusawa, con un violino firmato da Ugo Nespolo. Un giovane studente ha persino rinunciato all’auto nuova pur di acquistare una mia viola.

Il mercato riconosce valore agli strumenti antichi, ma pochi hanno il coraggio di investire su uno strumento nuovo, con una forte componente artistica, accettando la sfida di crescere insieme al proprio violino».